Euphorie und Unbehagen (Richard Wagner) – Wien 2013

Als Einzelstücke, in kleinen, flachen Vitrinen präsentiert, werden auch sehr kleine Exponate, wie Postkarten, Erinnerungsfotos oder Werbedrucke, zu besonderen, kostbar wirkenden Ausstellungsobjekten. Die Gestaltung verdichtet diese Einzelpräsentationen zu großen, rhythmisch strukturierten Gruppen. „Warme“, textile Gewebe vor changierenden Pastelltönenund „kalte“, metallische Oberflächen vor schwarzem Hintergrund, durch intensive Farben betonte Wandbereiche und Raumnischen, erzeugen wechselnde Raumstimmungen.

[...] Die Ausstellungsarchitektur Bernhard Denkingers reagiert in sensibler Weise auf die atmosphärischen Gegebenheiten. Ob nun Samtvorhänge Wohnzimmerflair schaffen – apropos: Die „Briefe an eine Putzmacherin“ fehlen ebenso wenig wie die bissige Reaktion des Feuilletonisten Daniel Spitzer darauf –, oder ob es die rhythmische Taktung von Vitrinen tut, die zwischen sanft phrasierter Wellenbewegung und hartem Staccato unterscheiden; eine „Kunst des Übergangs“ paraphrasierend, die man durchaus lernen kann. Nicht zuletzt bei Richard Wagner...

Wilhelm Sinkovicz in „Die Presse“, 25.09.2013

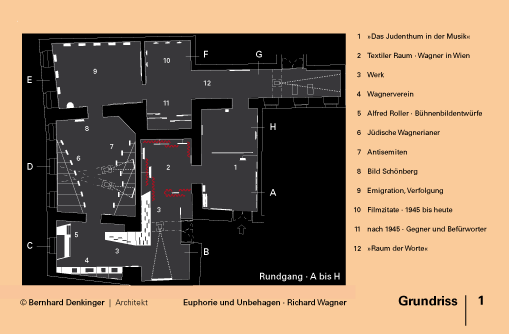

Wagners Hetzschrift „Das Judenthum in der Musik“ (links) als Zielpunkt der Eingangsachse, Porträt-Miniaturen zeitgenössischer jüdischer Komponisten werden zu einem aus Einzelbildern zusammengesetzten Gesamtbild gefasst.

Der textile Charakter des Raumes ist von Daniel Spitzers Wagnerkarikatur „Briefe Richard Wagners an eine Putzmacherin“ aber auch von Filmsets von David Lynch inspiriert.

In schwebenden Vitrinen präsentierte Zeugnisse zu Wagners Zeit in Wien „treten auf“. Teile der Vitrinenkörper bleiben hinter den Vorhängen verborgen.

Die regelmäßige, halbkreisförmige Wellenfolge der Vorhänge wird durch ein speziell gefrästes Klemmprofil ermöglicht.

Auf einer geneigten, silber-metallischen Ebene werden kleinformatige Objekte zu den einzelnen Wagneropern in Gruppen gefasst. Die schräge Ebene aufsteigend, führen sie zu Plakaten der ersten Aufführungen. Diese werden ungerahmt, in schwarzen Passepartouts und flachen Acrylhauben präsentiert.

Es entsteht der Eindruck eines durchlaufenden, kontinuierlichen schwarzen Hintergrunds, vor dem sich die beigefarbigen Plakatobjekte abheben.

Im Durchgang zum nachfolgenden Raum erreicht die Bewegung ihren Höhepunkt, das Ziel, Bühnenbildentwürfe von Alfred Roller, wird sichtbar.

Aufgeschlagene Notenblätter oder eine auslaufende Welle.

In verschiedenen Höhen ragen Objekte zur Wagnerverehrung (Wagnerverein und Wagnermuseum) über die an- und absteigenden Schrägen.

Absteigend geht die vertikale Bewegung in eine verhaltenere, horizontale über.

Den verschieden tief in den Raum ragenden Thesen der von Wagner inspirierten Antisemiten antworten die zu einem großen Bogen gereihten jüdischen Verfasser visionärer Konzepte und kulturphilosophischer Werke.

Kleinformatige Objekte werden über Konsolen den Besuchern gleichsam entgegengeführt, die Wand als Fläche für Projektionen und Hintergrundbilder verwendet.

Kleinformatige Ausstellungsobjekte werden zur Raummitte hin geführt. Objekte und Projektionen, sind parallel, „simultan“, wahrnehmbar.

Fundstücke, Devotionalien, verstreute Werkspuren „wohnen“ in je eigenen Gehäusen.

Rekonstruktion nach 1945. Schriften exemplarischer Wagnergegner und – Befürworter, interpretiert als vier parallel versetze „Bewegungen“, die nicht zu Ende geführt werden: eine begonnene, nicht abgeschlossene Konstruktion.

Ein kräftiger Farbakzent kennzeichnet den Übergang zur letzten Raumsequenz.

Inhaltlich und chronologisch sehr unterschiedliche Filmausschnitte (Autorenfilm, Comedy, Fantasy, wegweisende Neuinterpretationen) werden durch Farbe visuell vereinheitlicht.

Die Adaptierung und Zitierung von Wagnerthemen im Film zeigt eine enzyklopädisch-rezitative Rezeption Wagners, die im Gegensatz zur räumlich gegenüberliegenden Station steht, die die Debatte über Wagner zeigt.

Euphorie und Unbehagen -

Das jüdische Wien und Richard Wagner

Jüdisches Museum Wien – 2013

Gestaltung: Bernhard Denkinger

Kuratorin: Andrea Winklbauer