Ebenbilder – Essen 2002

Der menschliche Körper als Thema einer Ausstellung, die fast ausschließlich aus dreidimensionalen (historischen) Objekten besteht.

Ein breites Spektrum, das von miniaturhaften Reliquienschreinen, über Nach- und Abbildungen von Körperteilen, bis zu anatomischen Modellen, reicht.

Objekte, die eine kultische oder memoriale Funktion hatten, werden mit Ausstellungsstücken, die als Anschauungs- und Unterrichtsmaterial dienten, konfrontiert.

Ein großes, in parallele Streifen gegliedertes Podest bringt (eine virtuelle) Bewegung in den Raum und betont die Eingangsrichtung.

Die beiden Stifterfiguren im Hintergrund waren an ihrem Originalstandort, dem Naumburger Dom, in die Architektur des Gebäudes eingebunden. Hier sind sie über Metallkonsolen mit einer Betonsäule des Museumsgebäudes verbunden.

Der Wechsel zwischen leeren und vollen Podestflächen erzeugt einen Rhythmus, die dreidimensionalen Objekte sind auf gläsernen Brücken, mit Distanz zu den Besuchern, zwischen Bahnen aus verzinktem Stahlblech eingefügt.

Von Angesicht zu Angesicht: Masken und Abformungen menschlicher Köpfe werden auf die Augenhöhe der vor ihnen stehenden Besucher angehoben.

Die seriell angeordneten Objekte liegen auf farbigen, lichtdurchlässigen Gläsern. Objekte und Glasböden werfen verschiedenfarbige Schatten auf die rückwärtige Wand und den Fußboden.

Die feingliedrige Rahmenkonstruktion ist auf ihre Hauptfunktionen reduziert: Tragen, Abstand schaffen, die Objekte auf die Sichthöhe der Besucher zu bringen.

Eine römische Skulptur (links) und spätmittelalterliche Stifterfiguren (rechts) treten in einen räumlichen Dialog mit zeitgenössischen Kunstwerken.

Die historischen Skulpturen sind leicht überhöht präsentiert, die beiden zeitgenössischen Kunstwerke stufen sich nach unten, zum Boden hin, ab. Die Installation endet mit der am Boden liegenden Skulptur „The Matrix of Amnesia“ von John Isaacs, vor einer weiß hinterleuchteten Wand.

Die neu hergestellte Lichtwand übernimmt die Unterteilung der im Bild links anschließenden Schrankwand, hinter der Elektroverteiler liegen.

Durch einen minimalen Eingriff wurde der ehemalige Haustechnikbereich zu einem Ausstellungsraum.

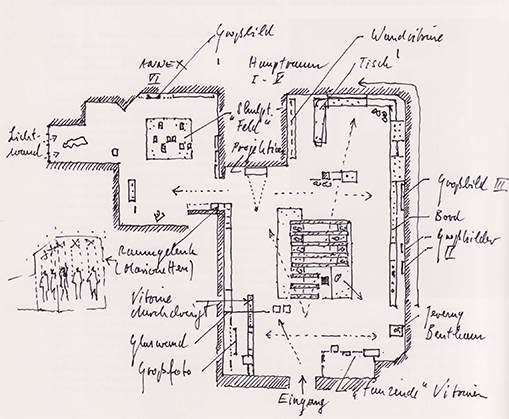

Skizze zur Strukturierung der Ausstellung.

- Podest in der Mitte des Hauptraums, über das Skulpturen, zu zwei mittelalterlichen „Säulenheiligen“, die von einer Gebäudestütze auskragen, „ziehen“.

- Parallel dazu (links) ein Filmausschnitt, der eine sich in ruckhaften, „hölzernen“ Schritten bewegende Mönchs-Marionette zeigt.

- Auf der rechten Raumseite, auf einem schmalen Bord seriell angeordnet, Abformungen menschlicher Köpfe.

- Vom hinteren Ende des Raumes (im Plan oben rechts) „blicken“ zwei lebensgroße Modelle auf die entlang des Bords gehenden Besucher.

- Gegenüber der Filmprojektion (Plan Mitte) führen an gläsernen Tablaren abgehängte Marionetten in den Annex-Raum.

Eine gläserne Wand als Grenze zwischen Leben und „Nach-Leben“.

Auf der linken Seite erinnernde Vergegenwärtigung Verstorbener, auf der rechten Seite die Fiktion eines künstlichen (ewigen) „Lebens“.

Ein niedriger Rahmen, in dem Totenmasken in jeweils eigenen Behältern aufliegen, ist mit der höher liegenden Vitrine, aus der Memorialbüsten in Richtung der Besucher blicken, verbunden. Die Rückseiten der Memorialbüsten spiegeln sich in einem blauen Glaspaneel.

Auf der rechten Seite der Vitrine wird scheinbar künstlich erzeugbares Leben durch einen japanischer „Gesichtsroboter“ dargestellt, dessen „Mienenspiel“ Empathie zu zeigen scheint.

Drei Vitrinen bilden ein fragiles Gleichgewicht.

Durch die asymmetrische Anordnung der Vitrinen, die senkrechte Präsentation der Objekte der mittleren Vitrine und die Einlageböden aus blau eingefärbtem Glas werden die Miniaturen hervorgehoben.

Die Tragkonstruktion ist auf ein Rohr, das auf zierlichen Stelzen aufliegt, reduziert.

Im Vordergrund Prozessionsfiguren und Gliederpuppen, die auf gläsernen Tafeln, die zwischen die verzinkten Blechpaneele des Podests eingelegt sind, präsentiert werden.

Dahinter die beiden Stifterfiguren, über Konsolen mit der Säule des Museumsgebäudes verbunden.

Im Hintergrund, in Vitrinen, Wachsmoulagen, die für medizinische Studien angefertigt worden waren.

Sequenz rechte Raumseite: Beim Betreten des Ausstellungsbereichs werden am Ende des Raumes zwei lebensgroße Modelle sichtbar, die den Besuchern „entgegenblicken“.

Ebenbilder.

Kopien von Körpern – Modelle des Menschen

Ruhrmuseum – Essen 2002

Gestaltung | Architektur: Bernhard Denkinger

Kurator: Jan Gerchow